-

孤立無援の〈医療訴訟〉——糖尿病の母を看護師に殺されかけた元看護師の闘い

¥2,310

警察も弁護士も裁判官も避けて通る立証が難しい「医療訴訟」——看護師による〈低血糖〉患者の殺人未遂事件——に元看護師が自力で挑み、あと一歩のところまで札幌の総合病院を追い詰めた迫真のドキュメント。 2016年、持病の糖尿病の治療のために札幌市内の総合病院に入院中だった当時85歳の私の母は、深夜に低血糖症状となり、夜勤の看護師に体調不良を訴えた。「低血糖」とは、血液中の血糖値が正常範囲以下(七〇ミリグラム/デシリットル以下)に下がった状態をいう。冷や汗や動悸・意識障害・けいれんなどが起き、そのまま放っておくと昏睡状態に陥り、最悪の場合は死にいたることもある。患者が低血糖になった場合は、マニュアルにそってすぐに看護師が対処(ブドウ糖の投与など)しなければならない。その後は急いで主治医に診てもらう。主治医が不在であれば、当直の医師の判断を仰がなくてはならない。医療現場では基本中の基本である。 しかし母が低血糖を訴えたとき、20代の女性看護師は処置室の掃除をずっとしていて母の訴えを無視し続けた。理由はわからない。このときの看護師の母に対する態度は明らかに異常なものだった。やがて看護師は処置室を出ていき、15分ほどして戻ってくると「先生に電話したけどつながらない。病室に戻ろう」と言って、苦しんでいる母を病室に戻し、ひと言もしゃべらないまま出ていった。母はベッドで意識が遠くなり死を覚悟した。(本文より) 十和田みどり 著 2022年8月刊 四六判/並製/252頁 本体2100円+税〔税込2310円〕 ISBN 978-4-909281-43-2 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第1章 東西病院に入院するまで 第2章 東西病院での初診 第3章 東西病院の杜撰さ 第4章 看護師による「低血糖殺人未遂事件」の発生 第5章 東西病院の退院後 第6章 東西病院事務部副部長との面談 第7章 現場検証 第8章 心療内科の受診 第9章 さまざまな機関に相談する 第10章 警察に相談にいく 第11章 調停 第12章 刑事告訴、民事訴訟へ 第13章 民事訴訟の展開 第14章 告訴状の行方 第15章 判決と告訴の結果 第16章 記者会見 第17章 出版 あとがき —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 十和田みどり(とわだ・みどり) 1960年代生まれ。看護学校を卒業後、札幌市内の複数の病院で看護師として10年ほど勤務したのち、出産を機に家庭に入る。2016年、札幌市内の総合病院に入院中の糖尿病の母が、低血糖となって夜勤の看護師に助けを求めたにもかかわらず、看護師はなんの処置もせず母の命を危険にさらしたとして看護師を告発し、民事訴訟でも訴えた。本書はその全過程を記録したもの。

MORE -

中皮腫とともに生きる——希少・難治性がん患者と家族の26の「ものがたり」

¥2,200

病いによってどう生活が変わり、どんな困難に直面するのか? 2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなる時代。5年生存率が1割程度という希少・難治性のがんになった人々の体験的知識を伝達し、26人の患者・家族の「ものがたり」が、いま、困難に直面している人に《前に進む力》をもたらす本。 《中皮腫とは⋯⋯》 2005年、「中皮腫」という言葉を多くの人がメディアを通して知ることになりました。アスベスト(石綿)を取り扱う工場の従業員や家族、近くの住民に中皮腫や肺がんなど深刻な健康被害が出ていることがわかったのです。中皮腫とは、内臓を覆う膜の表面にある「中皮」と呼ばれる細胞から発生する悪性のがんで、アスベストを吸い込むことで発症します。しかし潜伏期間が40年にも及ぶことがあり、患者はある日突然「中皮腫」といわれ戸惑います。本書の執筆者は全国の中皮腫患者と家族・遺族の26人です。現在闘病中の人も、長期生存を果たしている人も、病気の家族を支えている人も、家族を見送った人もいます。医学的な情報は病院や資料から得られますが、病いによって生活がどう変わり、どのような困難に直面し、どう対処するのか、どんな気持ちになるのかは当事者の言葉でなければ分かりません。(「はじめに」より) 大島寿美子 著 2022年7月刊 四六判/並製/232頁 本体2000円+税〔税込2200円〕 ISBN 978-4-909281-42-5 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに——希少・難治性がん患者と家族の26の「ものがたり」 Ⅰ 中皮腫と診断されて 1 保育士の仕事と治療の両立⋯⋯鹿川真弓(沖縄県) 2 子どもたちの前では絶対に泣かない⋯⋯Y・O(静岡県) 3 サポートされる側とする側の両方を経験して⋯⋯原修子(埼玉県) 4 中皮腫の仲間たちとともに⋯⋯右田孝雄(大阪府) 5 家族の励ましと社員の頑張りに支えられて⋯⋯平田勝久(岐阜県) 6 がんはハンデじゃない⋯⋯田中奏実(北海道) 7 中皮腫になって得られた出会いと経験⋯⋯舘山亮(北海道) 8 医師として働き、患者として助けられて⋯⋯中島喜章(新潟県) 9 功を奏したセカンドオピニオン⋯⋯山中伸治(東京都) 10 この素晴らしい日々が長く続くように⋯⋯尾上一郎(兵庫県) 11 自分が納得できる人生を送れたら⋯⋯黒木公明(山口県) 12 「今はあかん」と誓って生き延びた⋯⋯田村勝也(大阪府) Ⅱ 家族としての思い 13 無理せず、のらりくらりといきましょう⋯⋯黒田しげみ(埼玉県) 14 患者としてのがん体験から娘としてのがん体験へ⋯⋯浅原和香子(大阪府) 15 四人の子を残して何も言わずに逝った夫⋯⋯小菅千恵子(埼玉県) 16 祈るような思いで寄り添い続けた二年間⋯⋯後藤里美(愛知県) 17 悔いの残らない看病ができた⋯⋯栗田悦子(群馬県) 18 母の死を語ったときにようやく涙がこぼれた⋯⋯松島恵一(埼玉県) 19 本当の娘のように看病して⋯⋯松島和恵(埼玉県) 20 夫の死から三五年後の公務災害申請⋯⋯後藤雅子(大阪府) 21 ヤンチャな笑顔を守りたくて⋯⋯福田靖美(兵庫県) 22 一人にしないで、一緒に連れていって⋯⋯有賀忍(東京都) 23 互いへの思いを伝え合って最期を迎えられた⋯⋯影山小百合(静岡県) 24 変化していった夫婦の関係⋯⋯尾上貴美子(大阪府) 25 父の最期を看取って⋯⋯山田哲也(大阪府) 26 無我夢中でサポートして寄り添った日々⋯⋯内田優子(大阪府) Ⅲ 中皮腫の仲間をサポートし続ける⋯⋯右田孝雄×大島寿美子 おわりに——気持ちの分かち合いと体験的知識の伝達 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 大島寿美子(おおしま・すみこ) 1964年東京生まれ。千葉大学大学院理学研究科修了。北海道大学医学研究科修了(医学博士)。共同通信、ジャパンタイムズ記者を経て、現在、北星学園大学文学部心理・応用コミュニケーション学科教授。NPO法人キャンサーサポート北海道理事長。 著書に『がんの「語り」――語り手の養成から学校・医療・企業への派遣まで』(共著、寿郎社)、『「絆」を築くケア技法 ユマニチュード――人のケアから関係性のケアへ』(誠文堂新光社)、『アスベスト禍はなぜ広がったのか――日本の石綿産業の歴史と国の関与』(共著、日本評論社)、編書に『北海道でがんとともに生きる』(寿郎社)などがある。

MORE -

精神保健福祉の実践——北海道十勝・帯広での五〇年

¥2,200

「精神障害者」と呼ばれる人たちとどう向き合ってきたか——。「精神保健福祉士」(PSW)という国家資格ができる前から精神保健福祉の先進地・北海道十勝地方で精神科ソーシャルワーカーとして奔走してきたベテランPSWの〈へぐりさん〉が、自問自答しながらその波乱に満ちた半生を振り返った、対人福祉援助に関わる人必読の本。PSW7仲間による、さまざまな現場で役立つ〈へぐり語録〉も収録。 小栗静雄 著 「へぐり語録」編集委員会 編 2021年6月刊 A5判/並製/240頁 本体2000円+税〔税込2200円〕 ISBN 978-4-909281-34-0 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 [第一部]精神科ソーシャルワーカー五〇年⋯⋯小栗静雄 第1章 新人ワーカーの苦悩と十勝の先進性 第2章 越境するソーシャルワーカー 第3章 社会の中のソーシャルワーカー 第4章 ソーシャルワークは終わらない [第二部]仲間が紡ぐ「へぐり語録」 北海道十勝の保健師/坪井一身/大辻誠司/今井博康/黒木満寿美/栗野明子/三品斉 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 小栗静雄(おぐり・しずお) 1945年、北海道帯広市生まれ。日本福祉大学卒業。精神保健福祉士。NPO法人十勝障害者サポートネット顧問。 1969年、帯広市の総合病院にただ一人の精神科ソーシャルワーカーとして入職。1989年から10年間、日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会北海道支部長。2005年、NPO法人十勝障害者サポートネットを立ち上げる。現在、同法人の顧問をつとめながら介護サービス包括型グループホーム事業所の現場にも立っている。 【編者紹介】 今井博康 (いまい・ひろやす)⋯⋯「へぐり語録」編集委員 1960年、広島県三次市生まれ。北翔大学教授。精神保健福祉士。 大辻誠司 (おおつじ・せいじ)⋯⋯「へぐり語録」編集委員 1962年、北海道芦別市生まれ。砂川市立病院認知症疾患医療センター副センター長。精神保健福祉士。 三品斉 (みしな・ひとし)⋯⋯ 「へぐり語録」編集委員 1963年、北海道旭川市生まれ。岩見沢市立総合病院に勤務。精神保健福祉士。社会福祉士。

MORE -

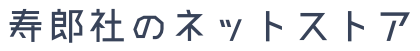

ふまねっと運動のすすめ——認知機能を改善する高齢化地域の健康づくり

¥2,200

あみを踏まずに歩くだけで高齢者の「注意力」「集中力」「記憶力」がアップする、ふまねっと運動。だれでもできる、どこでもできる、楽しくできる筋トレいらずの運動だから、いま、国が進める「ポピュレーションアプローチ」の実践例としても注目され、全国の介護施設や行政の健康づくり講座に広まっています。運動に参加した高齢者自身が「指導者」になれるのも大きな特長。地域社会での「認知症予防」「孤立防止」「介護費削減」にも役立つ、そのノウハウを本書でわかりやすく解説しています。 北澤一利 著 2021月5月刊 A5判/並製/204頁 本体2000円+税〔税込2200円〕 ISBN 978-4-909281-35-7 C0077 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに 第1章 ふまねっと運動の概要 第2章 歩行と認知機能を改善する理論と指導法 第3章 高齢者を指導者として養成する方法 第4章 市町村を支えるふまねっと運動の実績 第5章 住民主体の健康づくりで市町村が果たすべき役割 あとがき 参考文献 認定NPO法人ふまねっとから —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 北澤一利(きたざわ・かずとし) 1963年生まれ。静岡県出身。筑波大学体育専門学群卒業。同大大学院体育学研究科健康教育学専攻修了(体育学修士)。札幌医科大学大学院公衆衛生学講座修了(医学博士)。2004年、北海道教育大学教育学部釧路校助教授時代に学生とともに「ふまねっと運動」を開発。現在、認定NPO法人ふまねっと理事長。著書に『健康の日本史』(平凡社新書)、共著に『運動+(反)成長――身体医文化論Ⅱ』(慶応義塾大学出版会)、『健康ブームを読み解く』(青弓社)など。

MORE -

世界のひきこもり——地下茎コスモポリタニズムの出現

¥1,980

いじめ、うつ病、虐待、貧困……共通因子が見えてくる、ひきこもり歴35年の著者によるネットを通じた驚天動地の対話集。ひきこもりは日本特有の現象でも〈甘え〉によるものでもなかった!? 世界13カ国の当事者の声を聞け。 ぼそっと池井多 著 2020年10月刊 四六判/並製/288頁 本体1800円+税〔税込1980円〕 ISBN 978-4-909281-29-6 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 ●はじめに——地面を掘って国境を越える ●フランスのひきこもりギードの場合⋯⋯「ぼくは孤独が好きなんだ。パソコン、ベッド、安らぎがあれば十分さ。」 ●フランスのひきこもりテルリエンヌの場合⋯⋯「ひきこもりになんて、なりたくなかった。」 ●中国のひきこもり ●アメリカの元ひきこもりショーン・Cの場合⋯⋯「“伝統的な男性性”をぼくに期待するパパは敵だと思った。」 ●アレゼンチンのひきこもりマルコ・アントニオの場合⋯⋯「いじめる側を擁護する学校なんてごめんだ。」 ●インドのひきこもり ●インドの元ひきこもりニティンの場合⋯⋯「私たちは自分自身になるために少し時間が必要なだけなのです。」 ●イタリアの社会心理学者マルコ・クレパルディとの対話⋯⋯「彼らを助けたい、いや、『ぼくら』を助けたいのです。」 ●父との最後の電話 ●パナマ共和国のひきこもりヨスーの場合⋯⋯「ぼくはゴミだ。カスだ。負け犬だ。このままでは死んでしまう。」 ●フランスのひきこもりアエルの場合⋯⋯「ひきこもりになってぼくはようやく自分を生き始めた。」 ●スウェーデンのひきこもり ●バングラデシュのひきこもりイッポの場合⋯⋯「ぼくは自分で自分を部屋に監禁するようになったのさ。」 ●フィリピンのひきこもりCJの場合⋯⋯「日本のひきこもりはなんて恵まれているんだ!」 ●カメルーンの元ひきこもりアルメル・エトゥンディの場合⋯⋯「解決や成功を得る場所は、“社会”の中だけとは限らない。」 ●北朝鮮のひきこもり ●フランスのひきこもりジョセフィーヌの場合⋯⋯「醜くて、軽蔑に値して、病的であるのは社会の方よ。」 ●台湾の映画監督盧德昕との対話⋯⋯「ひきこもりにとって理想的な世界はどんなものですか。」 ●おわりに——ひきこもりのインタビュー論 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 ぼそっと池井多(ぼそっといけいだ) 1962年、横浜生まれ。東京都下在住。ひきこもり当事者や経験者の声を発信するメディア「ひきポス」の編集委員。 大学卒業を目前に控えた就職活動中にひきこもり始め、以後、形態をさまざまに変えながら断続的に35年ひきこもっている。 2017年、世界ひきこもり機構(GHO)を創設。近年は、長期化・高齢化したひきこもり当事者とともに、家族の語らいの場「ひ老会」や「ひきこもり親子公開討論」を主催している。

MORE -

いわて星日和

¥1,870

ダウン症の娘とともに札幌から岩手県奥中山へ移り住んだ著者のイーハトヴな日々を綴った移住エッセイ。 有田美江 著 2017年8月刊 四六判/並製/272頁 本体1700円+税〔税込1870円〕 ISBN 978ー4ー909281ー04ー3 C0095 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 いわてに越して ショウガイジの母・初級 フキノトウのお味噌 シホの寮生活 南部の小絵馬 ねぶた祭りに出かけて 秋の藍染め 同窓会 温泉と星空と 友人と温泉と ネコマルと子猫たち 町内のカラオケ仲間 三春の滝桜 予防接種と母子手帳 新幹線が好き ふしぎな美容室 縄文公園祭り シホのパニック 二泊三日の黙想会 ハハ、トゲ刺さる 最強の火付け 集落のコンビニで冬 夏の暑さとちゃぶ台返し 沖縄旅行の思い出 ママ友、リヨコさん 思いがけないしあわせ マカオの座敷わらし 草刈りとシホの実習 シズクイシの桜 〈ゆりかごの巣〉 おばあさん わらび座を観て 盛岡の休日 賢治さんとアール・ブリュット 最後の春休み あとがき——ヤドリギ・ハハコ —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 有田美江(ありた・よしえ) 1954年北海道広尾町生まれ。藤女子短期大学国文科卒業。高校卒業まで北海道十勝地方の大樹町で育ち、その後2011年まで札幌市在住。 東日本大震災後、ダウン症の三女と共に岩手県一戸町東中山に移住。1994~2010年児童文学同人誌「まほうのえんぴつ」同人。2012年季刊詩誌『舟』(盛岡)同人となる。2004年小説「約束の町」(「まほうのえんぴつ」第23号)で第38回北海道新聞文学賞(創作・評論部門)を受賞。

MORE -

北海道でがんとともに生きる

¥2,200

二人に一人ががんになり、三人に一人ががんで亡くなる時代。北海道在住のさまざまながんの体験者28人が書いた〈病気のつらさ〉と〈前向きに生きるコツ〉。がんに悩む人々に多くの示唆と勇気を与えてくれる本。 大島寿美子 編 2017年5月刊 四六判/並製/240頁 本体2000円+税〔税込2200円〕 ISBN 978ー4ー902269ー96ー3 C0077 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 はじめに Ⅰ がんと言われて Ⅱ 化学療法・放射線治療を受けて Ⅲ 家族・周りに支えられて Ⅳ 再発・転移を乗り越えて Ⅴ がんとともに生きるということ Ⅵ 北海道からエール——がん体験者座談会 体験の力、語りの力、言葉の力——あとがきに代えて —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【編者略歴】 大島寿美子(おおしま・すみこ) 1964年東京生まれ。千葉大学大学院理学研究科修了。北海道大学医学研究科修了(医学博士)。共同通信、ジャパンタイムズ記者を経て、北星学園大学文学部心理・応用コミュニケーション学科教授。NPO法人キャンサーサポート北海道理事長。

MORE -

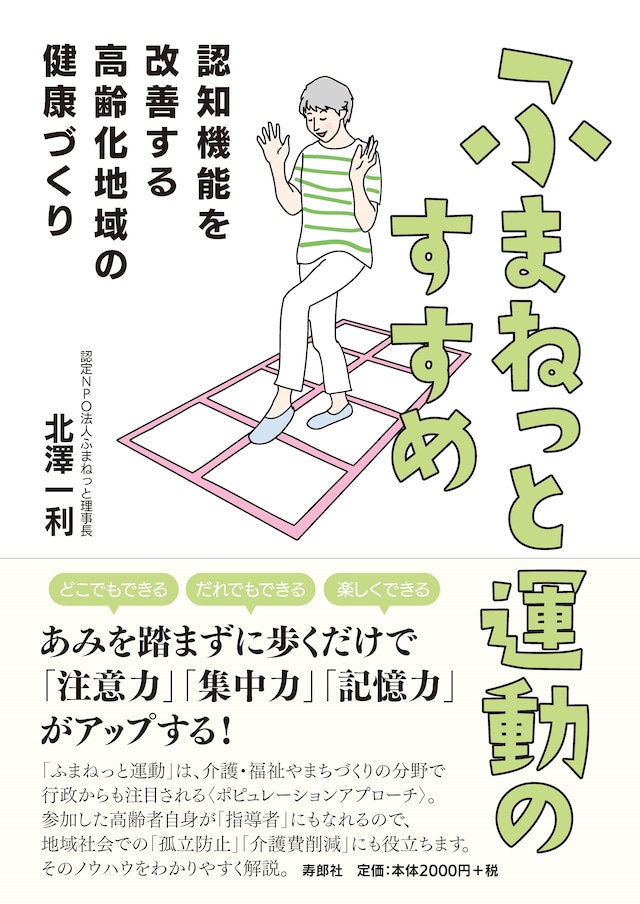

低周波音被害を追って——低周波音症候群から風力発電公害へ

¥2,090

低周波音被害とは人間の耳には聞こえない低周波の空気振動が頭痛・吐き気・呼吸困難・しびれ等を引き起こす健康被害のこと。「聞こえないけど苦しい」と訴える被害者の救済に取り組んだ著者の40年の集大成。今後、より大きな問題となっていくであろう”知られざる公害”について書かれた衝撃の一冊。 汐見文隆 著 2016年10月刊 四六判/上製/240頁 本体1900円+税〔税込2090円〕 ISBN 978ー4ー902269ー94ー9 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 まえがき 序章 第1章 低周波音症候群——無視され続ける被害者たち 1 因果律の世界 2 メリヤス工場隣家の被害——最初の低周波音被害経験例 3 聴覚と左脳(言語脳) 4 大阪府八尾市・綿実油工場——私の次なる経験例 5 気導音と骨導音 6 低周波音被害——これでもまだ騒音被害と混同するのか 7 低周波音被害者は聴覚が鈍いのか? 8 低周波音被害のその後の姿とエコキュート 9 むすび 第2章 風力発電公害——超低周波空気振動症候群(風車病) 1 風力発電機の住民被害は低周波音被害では? 2 愛知県田原市・久美原風力発電所——どちらが悪い? 3 愛媛県伊方町・佐田岬半島——悲しい風車の一列縦隊 4 静岡県東伊豆町奈良本——住民の建築と幸福の破壊 5 むすび おわりに 追記 冤罪を問う —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 汐見文隆(しおみ・ふみたか) 1924年(大正13年)京都市生まれ。京都帝国大学医学部卒業後、内科医となる。和歌山赤十字病院第一内科部長を経て1965年和歌山市内で汐見内科を開業。和歌山県保険医協会理事(公害担当)、全国保険医団体連合会の公害環境対策部員を務めたほか、1972年より「和歌山から公害をなくす市民のつどい」の代表世話人となり、市民による公害問題の学習の場としての「公害教室」を31年間(166回)開催。1995年、低周波音公害の調査や公害被害者の救済活動で第4回田尻賞を受賞。 2016年3月20日、逝去。享年92。本書は遺稿。

MORE -

泊原発とがん[寿郎社ブックレット1]

¥770

著者・斉藤武一が保健所で偶然手に入れた資料『北海道における主要死因の概要』——。その統計資料によると、泊原発が稼働してから【がん死亡比】がナンバー1の道内市町村は「泊村」であるという。2位は対岸にある「岩内町」、3位も近郊の「寿都町」……。事故が起きなくても放射性物質を出し続ける原子力発電所。泊原発の放射性物質は、風に乗り、雨に混じり、北海道各地に降り注いでいるのではないか!?〈泊原発とがん〉の関係について論じた衝撃のリポート。 斉藤武一 著 2016年10月刊 A5判/並製/86頁 本体700円+税〔税込770円〕 ISBN 978ー4ー902269ー87ー1 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 第Ⅰ部 泊原発周辺で〈がんの過剰死〉が起きている 1 〈泊原発とがん〉を調べるきっかけ 2 資料を読み解きわかった衝撃の事実 3 内陸より〈がん死〉が多い海沿いの町 第Ⅱ部 なぜ内陸部で〈乳がん死〉が増えているのか? 1 泊原発と〈乳がん死〉の関係について 2 泊原発が運転する前と運転した後の変化 3 札幌など五大都市の〈乳がん死〉 4 [追論]泊原発周辺のがん多発のさらなる要因について [巻末資料] —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 斉藤武一(さいとう・たけいち) 1953年、北海道岩内町生まれ。岩内町職員(保育士)を経て現在岩内町で学主塾を経営。市民団体「岩内原発問題研究会」代表。「泊原発の廃炉を求める訴訟」原告団長。「原子炉メーカーを糾弾する会」副代表。 泊原発から出る温排水の影響を調べるため1978年、25歳のときから岩内港の防波堤で水温観測を開始し、2016年現在も継続中。泊村の泊原発から海を挟んで6キロほどの距離にある地元岩内町で原発に反対し続ける。 著書に『【原発紙芝居】子どもたちの未来のために——とても悲しいけれど空から灰がふってくる』(寿郎社、2013年)、『海の声を聞く——原子力発電所温排水の観測25年』(七つ森書館、2003年)、『木田金次郎 山ハ空ヘモレアガル』(北海道新聞社、2007年)、『理想の保育園——障がい児は神様』(文芸社、2009年)がある。

MORE -

ハンセン病——差別者のボクたちと病み棄てられた人々の記録

¥2,200

国立ハンセン病療養所の取材を朝日新聞の定年退職後も続けてきた三宅一志と人権問題に長年携わってきた福原孝治が、明治から平成まで続いた〈医療政策の闇〉分け入り記録した、療養所入所者たちの想像を絶するヵ国な人生。日本残酷物語。 三宅一志・福原孝浩 著 2013年5月刊 四六判/上製/236頁 本体2000円+税〔税込2200円〕 ISBN 978ー4ー902269ー60ー4 C0036 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 Ⅰ 癩患者・家族を「にんげん」と見ず「生殺し」にした医学・国策の冷血 Ⅱ 病み棄てられて——丸ごとの人生被害を聞く 患者運動の先駆者 母が言った「罪人じゃあ、ありません」 三度命拾いして活動を続ける在日コリアン 園内での積極交流で「仮孫」が千人 正義は必ず勝つ 不当な処遇と闘い続けて この人たちによって生かされた 故郷に帰ることはないだろう 壕掘りで沖縄戦をしのぐ 強制堕胎を話さぬまま逝った母 【解説】ハンセン病という病 二十余カ所を渡り歩いて 大学卒業後、大手商社に就職して再発 在園七十年の生き字引き 韓国・小鹿島を訪ねて 沖縄・西表島を訪ねて 圧倒されたいのちの息づかい——あとがきに代えて 資料 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 三宅一志(みやけ・かずし) 1947(昭和22)年、岡山県玉野市生まれ。1969(昭和44)年〜2009(平成21)年、朝日新聞記者。一貫して取材現場に立ってきた。29歳だった1977(昭和52)年、朝日新聞香川版に「ハンセン病の軌跡——大島青松園」を125回、単独で連載。翌年『差別者のボクに捧げる!——ライ患者たちの苦闘と記録』と改題して晩聲社から出版。ほかに『熟年放浪——清貧出会い旅』(文藝春秋)、『憲兵物語』(光人社)などがある。ハンセン病市民学会維持会員。 福原孝浩(ふくはら・たかひろ) 1941(昭和16)年、島根県益田市生まれ。兵庫県尼崎市の公立中学校勤務を経て帰省。34年前から在日コリアン問題や解放教育に取り組む。「国賠訴訟」で原告勝訴の判決が出た2001(平成13)年からハンセン病問題にかかわり、十数人の元患者らと親交を重ねる。益田市に同訴訟の原告側弁護士や療養所の入所者を招いて講演会を開いたり、学校・社会教育などの場でハンセン病問題を語る。ハンセン病市民学会会員。子ども支援塾経営。

MORE -

家族とともにココロの病気と生きるコツ——統合失調症患者からのアドバイス

¥1,540

統合失調症は一生付き合うかもしれない病気です。 この病気は二〇歳前後に発症することが多いです。 僕も二〇歳前に病気になりました。 同じ病気の患者でも、発病時期やそれまでの経験などによって、経過や症状もまったく違います。薬の量も違います。 症状そのものも変わります。気持ちや状態も変わります。 この本で対象となるのは、まず僕と同時期に発症した人です。 治ったと思っても、無理をして再発を経験した人。 働くことができず、福祉内で生きていく人。 または、その家族。 僕が二五年かけて培った体験、 デイケアや作業所で出会った人々のかかわりから、 その時々に感じた気持ちを含めて、 知っていたら良いと思うことをまとめてみました。 佐々英俊・高松紘子 著 2008年5月刊 四六判/並製/176頁 本体1400円+税〔税込1540円〕 ISBN 978ー4ー902269ー25ー3 C0047 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【目次】 第一章 症状の最も重たい統合失調症らしい時期 病気と病院と薬 家族 第二章 病気がじわじわ良くなって、治ろうとする時期 寛解 福祉 状態 労働 第三章 挫折し、もう苦労したくないと諦めた、安定してゆく時期 対人能力 不動の幸福 —*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*— 【著者略歴】 佐々英俊(ささ・ひでとし) 1960年代札幌市生まれ。大学入学後、統合失調症を発症し、精神病院に入院。大学は除籍。退院後、精神病者として生きる。著書に『ウィー・アー・クレイジー!?』(寿郎社、高松紘子との共著) 高松紘子(たかまつ・ひろこ) 1979年札幌市生まれ。酪農学園大学卒。在学中の2002年、『百合子の半生』で第2回松浦武四郎賞大賞受賞。2004年、『ウィー・アー・クレイジー!?』で第4回松浦武四郎賞佳作受賞。

MORE